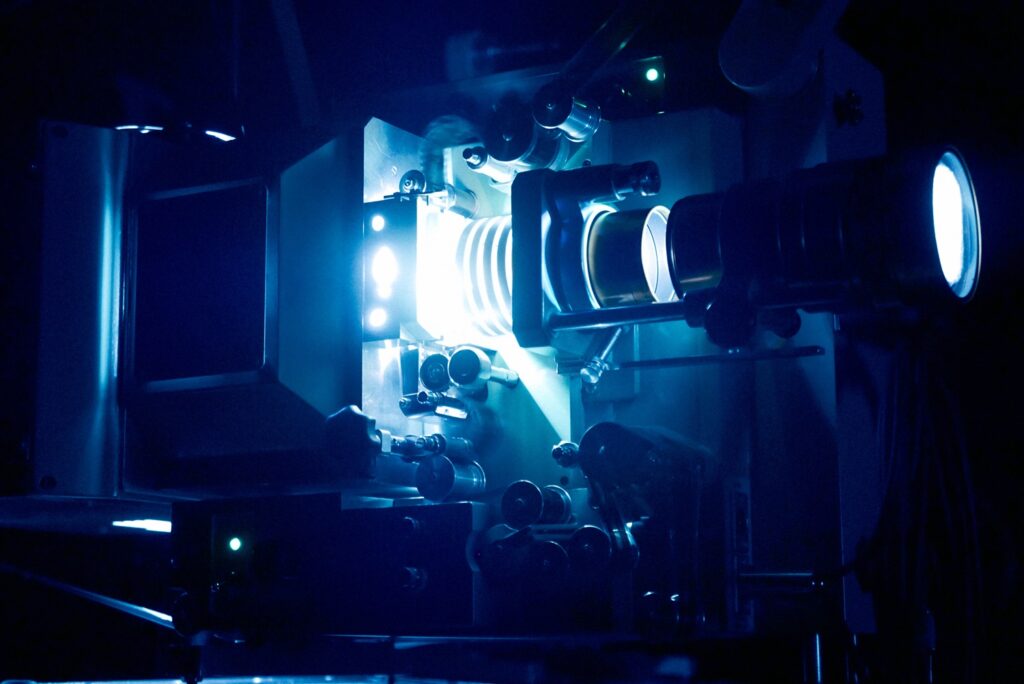

Par Julien Haro. Responsables de l’émerveillement des autres, acteurs invisibles des imaginaires populaires, les opérateurs projectionnistes incarnent une présence humaine indispensable au bon déroulement des séances de cinéma. Un métier qui a connu bien des changements au cours de son histoire récente mais qui se pare encore et toujours du manteau des faiseurs de rêves.

Pour une poignée de générations dans l’histoire humaine, la présence mystérieuse du projectionniste aura cristallisé bien des interrogations au cœur même des salles obscures. Qui, enfant, ne s’est jamais retourné en pleine séance pour laisser remonter son regard le long du faisceau lumineux et, peut-être, entrapercevoir la silhouette fantomatique de ce personnage de l’ombre ?

Si le projectionniste prend bien évidemment en charge la diffusion des films dans les salles de cinéma, il en garantit aussi et surtout le bon déroulement. De la préparation du matériel à l’entretien de ce dernier, en passant par le chargement des bobines ou des versions numériques des films, il se doit d’être méthodique, rigoureux et organisé. Invisible autant que faire se peut durant la séance, il incarne pourtant l’un des maillons indispensables reliant le film aux spectateurs.

Nicolas Duprez, responsable technique au Méliès, place Jean-Jaurès à Saint-Etienne, le confirme : « Pour être projectionniste, il faut de la minutie, de la patience et surtout un vrai sens de l’image. Et avant, il fallait pas mal de sang- froid aussi !». Si le travail demandait plus de cran et de résistance au stress auparavant, le remplacement soudain et massif des traditionnelles bobines par le format numérique au début des années 2010 est venu bousculer toutes les certitudes d’un métier qui avait développé sa maitrise de la mécanique de projection durant plus de cent ans.

Des outils et des hommes

Le 16 décembre 2009 sortait sur les écrans du monde entier un film qui allait révolutionner à lui seul le petit monde de la projection, et changer le quotidien de la majorité des salles de cinéma. Superproduction hollywoodienne dirigée par le réalisateur américain James Cameron, Avatar, métrage initial de la saga éponyme, est alors le premier blockbuster à exploiter la 3D durant sa réalisation, forçant par là même les exploitants de salle de cinéma à s’équiper de projecteurs numériques pour en assurer la diffusion. Plus grands succès de tous les temps au box-office mondial, Avatar lancera dans le sillage de son exploitation une inébranlable vague de transition rapide, généralisée et largement soutenue par l’Etat, de l’analogique au numérique dans les cinémas français. Les traditionnelles bobines, pesant près de vingt-cinq kilos chacune, sont alors rapidement remisées au profit de formats numériques stockés sur de simples disques durs.

Gaëlle, projectionniste au cinéma associatif Le Gran Lux, se souvient : « Du point de vue des techniciens, ça a été assez violent. Quand il y a eu l’installation des projecteurs numériques, beaucoup de contrats étaient assortis d’une reprise du matériel argentique en place pour destruction. Il y avait surtout une volonté de remplacer une technique par une autre, sans aucun retour en arrière possible. Et puis, il y a eu une destruction massive des copies. Des milliers et des milliers de films ont été détruits.»

Cette transition numérique, beaucoup de projectionnistes l’ont alors vécue comme un traumatisme.

Nicolas Duprez en atteste: « Certains projectionnistes sont restés sur le carreau, ils n’ont jamais su s’adapter à l’outil informatique. Il y en a que ça a fait vriller. »

De ce remplacement brutal a découlé la perte d’un artisanat, d’une orfèvrerie et d’un savoir-faire propre au métier et dont aucune institution n’avait alors semblé se soucier.

Et Nicolas de poursuivre : « Avec le numérique, les bugs sont rares mais on a été dépossédé du truc. Avant, si la pellicule pétait en pleine séance, il fallait la faire repartir le plus vite possible. On recoupait, on recollait en direct et on faisait repartir le film. Le chef de cabine pouvait tout réparer.»

La nostalgie et l'horizon

Mais cet arrêt brutal de la mécanique au profit de l’électronique n’a finalement pas su s’imposer partout. Au Gran Lux, les membres de l’association Coxa-Plana qui gère le cinéma ont pris le parti de toujours diffuser les œuvres sur leur support original, en prenant soin de respecter à chaque fois leurs spécificités techniques propres, qu’il s’agisse d’argentique ou de numérique. Pour ce faire, ils possèdent et entretiennent un parc impressionnant de projecteurs analogiques. « On a beaucoup entendu à l’époque que le numérique était mieux que l’argentique alors que ce sont deux pratiques différentes pour le spectateur comme pour le projectionniste », explique Gaëlle. Puis, de rajouter : «Je suis heureuse de continuer en argentique. J’aime manipuler les films, j’aime projeter, j’aime l’action dans ce métier-là! ».

Du côté du Méliès, le passage au numérique laisse aussi Nicolas nostalgique : « Je pense que tous les projectionnistes sont nostalgiques mais une fois que le film se lance dans une salle obscure, la magie reste la même. Même si l’image ne sera jamais aussi belle qu’avec la péloche!»

Par ailleurs, les projectionnistes n’ayant plus à s’occuper des bobines, et l’entretien des machines de projections devenant quasi-inexistant, la diminution du temps de travail oblige de facto les employés de cinéma à cultiver leur polyvalence et les confrontent beaucoup plus aux spectateurs qu’auparavant. Elle permet également aux équipes d’aller plus loin dans leur impact culturel et de développer tout un univers autour du film avec l’organisation d’évènements, de débats, de rencontres avec les réalisateurs et acteurs. Autant d’animations qui n’auraient peut-être pas pu prendre corps à l’époque des bobines, faute de personnel qualifié : « Pour un cinéma d’art et d’essai, le contact avec les spectateurs est forcément l’une de nos grandes valeurs ajoutées, poursuit Nicolas. C’est chouette aussi, ce sont d’autres relations avec le public, on échange, on discute, on débat. Les spectateurs réguliers n’hésitent pas à nous demander notre avis. Avant, on était vraiment en cabine tout le temps.»

La transmission des rêves

Tous deux titulaires du CAP d’opérateur projectionniste, dont la disparition fut actée par le Ministère de l’Education Nationale en 2018, Gaëlle et Nicolas sont ainsi conscients d’évoluer dans un milieu en pleine mutation. « Comme les choses ont beaucoup changé, les copies disponibles sont beaucoup moins nombreuses. On travaille de plus en plus avec des fonds d’archives ou des cinémathèques et, de fait, avec des films qui de plus en plus souvent sont des copies uniques », raconte Gaëlle. Cette valeur patrimoniale est au cœur du travail du Gran Lux. « Le film est devenu un objet rare, irremplaçable. On a pas le droit à l’erreur, c’est fondamental.»

Et, si ce rôle de protecteur des copies revêt une importance quasiment muséale à l’heure où les bobines ont presque disparu, Nicolas souligne quant à lui l’envergure de la transmission culturelle au jour le jour, en argentique comme en numérique : « On a un rôle de passeur culturel, notamment avec les plus jeunes ». Ou comment, dans un monde de plus en plus automatisé, demeurer le supplément d’âme irremplaçable des salles obscures.

chargement...

chargement...

et

et